|

Carlosの喰いしごき調査委員会 熊本県の北、長州港からフェリー(注1)に乗ると約40分で国見町の多比良港に着岸する。フェリーを降りたら、そこはもう島原半島である。多比良港からは国道251号を島原市に向けて海沿いに南下するのも良いが、このところは少し大回りをして国道389号経由で内陸を走ることが多い。サッカーで有名な国見高校の脇を越え、さらに山に向かって進んでいくと道路沿いに小さなお店、「狸山饅頭」さんが見えてくる。このお店が私の車を回り道に引っ張る引力源なのだ。 2.狸山饅頭

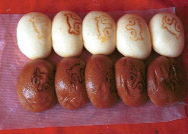

その日は、昼過ぎに親戚の家にお邪魔する約束があり、先を急ぐために、狸山饅頭を一包みだけ買い込んで車に乗り込み、道々食べることにした。まず、酒饅頭の白、香りよいフワフワの皮に、思ったより繊細な芋餡が甘過ぎなくて美味しい。続いて黒、小豆餡がしっかりしているが素朴な皮も旨い。もう一つ白、こっちの方が好みかなぁ。もう一つ黒、黒砂糖のコクは捨てがたい。もう一つ白、もう一つ黒...と言っているうちについつい食べ過ぎてしまった。これから島原市内で昼食を取る予定なのに...(現在饅頭6個)。 3.六兵衛饅頭  絶品狸山饅頭を喰らいつつ、百花台公園、普賢岳、眉山などを横目で見ながら島原市に入った。昼食をとるべく市内の「六兵衛」さんに向うことにした。六兵衛さんでは店名にもなっている島原の郷土料理「六兵衛」を食べた(六兵衛については第6話で詳しく説明)。サツマイモが原料の麺料理六兵衛は腹持ちが良いとのことで、1杯食べただけでも満腹感が得られる。さっき饅頭を6個食べたので余計にそう思うのだろう。 絶品狸山饅頭を喰らいつつ、百花台公園、普賢岳、眉山などを横目で見ながら島原市に入った。昼食をとるべく市内の「六兵衛」さんに向うことにした。六兵衛さんでは店名にもなっている島原の郷土料理「六兵衛」を食べた(六兵衛については第6話で詳しく説明)。サツマイモが原料の麺料理六兵衛は腹持ちが良いとのことで、1杯食べただけでも満腹感が得られる。さっき饅頭を6個食べたので余計にそう思うのだろう。と、その時!お店のお姉さんが「六兵衛饅頭もあるけど、食べる?」と聞いてきた!「食べますか」と聞かれて「食べません」とは言えない性分であるので、早速、蒸したての熱々を頂いた。これもまた小豆餡と芋餡の二種類があった。黒褐色の皮は六兵衛と同じサツマイモ粉で作られているらしい。先ほどのフワっとした皮の狸山饅頭とちがって、いくぶんベチャっとした感じであるが、決して嫌味な口触りではない。その皮はダイレクトにサツマイモの味がするわけではないのだが、小麦粉製の皮にはない独特の風味がある。妻と二種類を半分ずつに分けて食べた。六兵衛同様かなり腹持ちの良い饅頭のようだ、満腹幸せ状態で店を出た(現在7個)。 4.山帰来饅頭  親戚のお宅に到着した。「どーも、お久しぶりです」などとご挨拶をして、色々とお話しをさせていただいていると。「田舎のお菓子だけど..」と、お茶請けにお饅頭を出していただいた。「なんとぉ!またしても饅頭か!」と心の中でため息を付いたが、よく見ると、この饅頭、ちょっと特徴的であったので興味が湧いてきた。うす茶色の饅頭であるのは別に珍しくはないのだが、その饅頭を山帰来(サンキライ、注3)の葉で包んであるのだ。 親戚のお宅に到着した。「どーも、お久しぶりです」などとご挨拶をして、色々とお話しをさせていただいていると。「田舎のお菓子だけど..」と、お茶請けにお饅頭を出していただいた。「なんとぉ!またしても饅頭か!」と心の中でため息を付いたが、よく見ると、この饅頭、ちょっと特徴的であったので興味が湧いてきた。うす茶色の饅頭であるのは別に珍しくはないのだが、その饅頭を山帰来(サンキライ、注3)の葉で包んであるのだ。柏餅は本来は柏の葉で包まれている餡餅である(正確にはいわゆる「餅」ではないが、まあ、餅的な和菓子である)。ところが、柏の葉の代わりにこの山帰来の葉で餅をくるんで、柏餅と称する場合がある。これは関西以西、特に九州では柏の木が少ないために、その葉が手に入りにくいのが理由のようである。確かに私の住む九州の北部地域では五月の節句の時は柏の葉の「正調」柏餅が出回るが、それ以外の季節は山帰来の葉でくるんだものを「柏餅」として売っていることが多いように見受けられる。 これまで餅をくるんだ山帰来の葉は見たことがあるが、饅頭を包んでいる山帰来の葉は見たことがなかった(注4)。その味が非常に気になるで、腹持ちの良い六兵衛と六兵衛饅頭で詰まった胃袋に無理矢理隙間を空けて、山帰来饅頭を頂いた。饅頭自体は毎度おなじみの何ら変わりないものであるが、山帰来の葉の香りだろうか、フッと木の葉の匂いがする。妻の胃袋はすでにギブアップしていたので、山帰来饅頭は結局私一人で二つ頂いた(現在9個)。 5.島原饅頭天国 このように島原半島には美味しい饅頭がたくさんある。特に饅頭が半島の一大名物になっている訳ではないのだが、これだけ、美味しい饅頭達に出会うと、島原饅頭天国といっても過言ではないのでは、と思ってしまう。 島原半島は火山性の土壌であり傾斜地も多いことから水田作には適するとは言えないが、古くから小麦の産地ではあったようだ。島原でそうめん作りが盛んである理由の一つがこの地が小麦の産地であったことであるというのは第1話に書いた。饅頭の皮の材料も小麦であることから、やはりこの地域では田植えの際のご馳走、祝い事などの際しては饅頭をよく作っていたとのことである(注5)。その伝統が今に受け継がれ、様々な美味しい饅頭が作られているのだろう。 饅頭については島原半島と隣接する諫早のとある小さな和菓子屋さん(注6)で売っている「やぶれ饅頭」も美味しい。「やぶれ饅頭」自体は特に諫早の名物ではなく、どこにでもある饅頭ではあるが、ここのは忘れがたい旨さである。白くて薄い皮がやぶれて中の黒い餡が露出して見えているのでこの名前がついているのだろう。皮が薄いだけに餡の良し悪しが直に伝わる饅頭で、要するにアンコ勝負の饅頭なのである。私の祖父(故人)もこの「やぶれ饅頭」が好物だったという話を以前、父から聞いたことがある。祖父が学生の頃(というから大正・昭和の境の頃だろうか)、諫早から島原鉄道(注7)に乗るときに、冬場は蒸したての「やぶれ饅頭」を買い、着物の懐にいれて暖をとったのだそうだ。 残念ながら、この日は諫早には立ち寄らなかったので、祖父ゆかりの「やぶれ饅頭」は食べることはできなかった。(現在9個のまま変わらず) 6.噴火まんじゅう

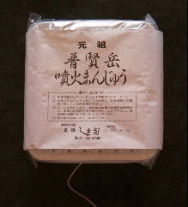

その「あるもの」とは、またしても饅頭である。島原鉄道の島原駅近くにある「菓舗しま田」さんで買ってきた島原新名物ともいえる「元祖普賢岳噴火まんじゅう」だ。そこらへんのお土産物のお菓子に比べるとかなりシンプルなパッケージで、逆にそのシンプルさから中身の味が期待できそうだ。ただし、シンプルなパッケージとは裏腹にこの饅頭、なにやら仕掛けがあるようだ。簡単な説明書きに従って、12個入りの饅頭を容器に入れ直し、透明プラスティックの蓋を閉め直し、容器の底にぶら下がっているひもをグイと引いた。 「ブシュ!」と白い煙がフタと容器の隙間から一斉に吹き出した。その後も隙間からしばらく熱い蒸気が吹き出し続けている。そう、このシンプルらパッケージの饅頭は、実は蒸したての味を即座に再現できるハイテク(?)饅頭だったのである。そうこうしているうちに(説明書きでは4〜5分)、煙が出なくなった。蒸し上がった一口サイズの饅頭は、よい香りがする酒饅頭でなかなか美味しい。大概、奇をてらった仕掛けや包装の食べ物は美味しくないことが多いが、この饅頭は奇をてらいつつも、味は高水準である。やはり熱々の状態で食べられるというのも美味しく感じる大きな理由だろう。 「元祖普賢岳噴火まんじゅう」という名前は、10年前に大災害をもたらした雲仙普賢岳の噴火(注8)を、その吹き出る蒸気から連想して付けられたものであろう。被害にあった住民の皆さんにとっては辛い体験であっただろうが、それを逆手にとって商品名にするところは、何ともたくましいなぁとか何とか考えつつ、熱々の饅頭をハフハフしながら食べた。 一口サイズというのは恐ろしい。美味しさに釣られて次から次へと口に入ってしまう。気が付けば、5個も食べしまっていた。満腹と言う感覚はすでに越してしまっている。饅頭天国から転じて饅頭地獄に陥ってしまった。(最終集計、本日の饅頭14個) 注1 フェリー: 有明フェリー、船上からは運が良ければ小型のイルカであるスナメリの群が見れる。 注2 ニセ蒸籠: 観光地の土産物屋の店先にはホカホカと湯気立つ蒸籠が置いてあって心躍らされることがあるが、実は煙だけが吹き出す仕組みのニセ蒸籠だったりして、ガッカリさせられることがある。 注3 山帰来: ユリ科。学名Smilax china L.。和名:サルトリイバラ。根に毒消しの効果があるとされているため、「山に入って毒消しをして帰って来る」と言う意味で「山帰来」と呼ばれるらしい。一般にサルトリイバラの別名がサンキライとされているが、正確には中国のサンキライ(Smilax glabra)が分類学上本当のサンキライで、サルトリイバラはこの本当のサンキライとは近縁種であるが別種にあたる。 注4 饅頭を包む山帰来の葉: ちょっと調べてみたら福岡県のお茶の産地である八女地方でも山帰来の饅頭が食べられているようだ。夏祭りのご馳走として「サンキラ饅頭」または「いげん葉饅頭」(山帰来の地方名が「イゲ」で「いげん葉饅頭」=「イゲの葉饅頭」の意)と呼ばれて食べられている。 その後、さらに福岡県八女地域やその周辺の人に聞くと、この「いげんは饅頭」、「さんきら饅頭」は、小麦粉で作った饅頭ではなく、餅粉で作ったものと判明した。すなわち「いげんは饅頭=柏餅(この地方で言うところの)」だった。 注5 饅頭:「聞き書 長崎の食事」(農文協)より。甘酒を使い饅頭種を膨らませる「ふくれ饅頭」が各家庭で作られていたそうだ。餡はサツマイモ餡やソラマメ餡が多かったとのこと。 注6 小さな和菓子屋さん:たしか「福田屋」さんという屋号だったと思う。 注7 島原鉄道:通称「島鉄」、現在、島鉄は諫早−加津佐間を走るが、祖父が学生の頃は、恐らく諫早−島原間だけであったと思われる。島鉄ホームページ 注8 噴火:雲仙普賢岳の噴火災害とその後の復興に関しては島原市のホームページに詳しい ※上記のリンク掲載について、御不備等ございましたらこちらまで御連絡よろしくお願い致します。速やかに対処致します。 saitamaya.net webmaster Hiroyuki Arai |